今年のノーベル文学賞をボブ・ディランが受賞したということで、

世界中が驚いたのではないでしょうか。

いうまでもなく、ディランはミュージシャンですから。

私もニュースで知ったときは「え?ディランて小説書いてたんだ?!」と思いました。

知らない間にそれが出版されていて、評価の対象になったのかと思ったし、

ディランほどの人なら、興味深いものを書くだろうし、

読んでみたいと思ったのでした。

ところが、受賞の対象は一連の楽曲における歌詞だというので、またびっくり。

彼の偉大さや文学性も認識しているつもりではあるけれど、

ノーベル文学賞を選考するような人たちがそれを評価するということは、

やはり驚きでした。

選考の理由は「アメリカの輝かしい楽曲の伝統の中で、

新しい詩的表現を生み出してきたこと」

なんだそうです。

確かに、60年代の欧米のポップミュージックの歌詞といえば、

「道を歩いていたら、向こうからすげえかわいいコがやって来たんだ。

俺はもう一目惚れ、心はウキウキ、思わず口笛を吹いたぜ」

みたいなお気楽なものがほとんどでした。

そこに「どれほどの道を歩けば、人は彼を男と認めるんだ?」

という歌詞をひっさげて登場したのですから、

道を歩くのはかわいいコに一目惚れするためと思っていた連中にしてみたら、

え?そうくる?みたいな新鮮な衝撃だったのではないでしょうか?

ビート文学の騎手であった作家アレン・ギンズバーグも、

ディランの詩を文学的だと賞賛したと言います。

ディランが登場した1960年代初期から後期にかけては、

若者文化が大きく変わろうとしていた、

あるいは、世界は変わるんだと誰もが信じていた、

そんな空気に満ちていた時代でした。

それまで、娯楽一辺倒だったポップ・ミュージックに、

芸術的な音と哲学的あるいは叙情的な詩を持つ、

独特の世界を表現する人たちが増えていきました。

そのムーブメントの中心にディランがいたように思います。

当時の多くのミュージシャンに影響を与えていて、

あのデヴィッド・ボウイもHunky Dory”というアルバムの中で

“Song for Bob Dylan”という曲を書いているのですが、

内容はともかく曲調や歌い方がまさにディラン調。

ディランの曲をカバーする人たちも続々登場しました。

ノーベル文学賞がボブ・ディランに決まったと発表した、

選考委員である大学教授サラ・ダニアスさんは、

記者から「あなたはボブディランを聴いたことがあるのか?」と聞かれて、

「ものすごく聴きこんでいたわけではないけれど、

彼の音楽はいつも身の回りにありました」

というような感じのことを言っていました。

さらに続けて「多分、世代の問題ではないでしょうか?

私はデヴィッド・ボウイのファンでした」

といったので、その回答にびっくり。

一見、全くそんな感じに見えないマジメそうな女性で、

人は見かけによならいと思ったものです。

デスメタル系のバンドのライブで大手企業のOL風のお姉さんが、

いきなりヘドバンをはじめてびっくりすることがありますが、

見かけによらない&人に歴史ありと思わせてくれます。

ともあれ、音楽の歌詞であっても、文学性に満ちたものは数多い。

日本のミュージシャンの詩にもさながら純文学のような歌詞が多々あります。

「最後の白い鳥は何を餌に生き延びてる

新月の蒼い海を確かめるように高く低く、

殻が割れるまでどこかで見ているように

生まれたらすぐにさらいに来るかのように

行く人 来る人 誰かを待つ人 もうすぐ始発のバスが来る

心が心を許せる時には、どうして姿形はないんだろう」

というのは吉井和哉というミュージシャンの”Hearts”という曲の歌詞ですが、

言葉の先から広がる世界観の鮮明さは、たちまち引き込まれる魅力的な小説のようです。

ミュージシャンになっていなかったら、

純文学の作家になっていたかもと思える人々もいる中、

逆に19世紀のフランスの詩人アルチュール・ランボーなどは、

現代に生まれていたら絶対パンクミュージシャンだったんだろうなと思います。

「骸骨たちが踊り狂う、もう踊りだか殴り合いだか知ったこっちゃない、さあ、踊れ」

という詩なんて、実にパンクです。

そういう意味ではボブ・ディランがノーベル文学賞をとっても不思議ではないのですが、

毎年受賞を取りざたされる本職の作家さんたちの身になってみれば、

なんとも鼻白む思いではないでしょうか?

しかも、受賞後、ディランは2週間もノーベル賞の財団に連絡しなかったし。

結局、連絡して快諾したというので一件落着と相成ったのですが、

なんですぐに連絡しなかったのかは謎のまま。

答えは風に吹かれているのでしょう。

私は、一部のディランファンのように

「彼はストイックだし権威を嫌うからこんな賞なんて許否するに決まってる」

とは思いませんでした。

ディランて、結構俗っぽい人なんじゃないかという印象があります。

理由は2つ。

まず、彼が昔つきあってた彼女がイーディ・セジウィックだったこと。

イーディーは60年代にアンディ・ウォホールの映画に出ていた、

当時のファッションアイコンでありいわゆるパーティー・ピープルです。

今見てもかわいいしファッショナブルだしカッコいい女の子だと思うけれど、

いわゆるボブ・ディランなイメージとは真逆な存在。

彼女とつきあっちゃうわけだ、ディランて、とそれを知った時思った次第。

もちろん、そんなディランをおもしろい人だなあと思ったのですが。

二つ目の理由は、ディランが60年代にロンドンでライブをしたときのこと。

当時「イギリスのボブ・ディラン」と言われていた、

フォーク・シンガーのドノバンが、ディランのコンサートを見に来ました。

するとディランは楽屋で「ドノバンは来てるのか?」と、

かなりナーバスな感じで気にしていて、

一方、ディランに会ったドノバンは淡々としていて平常時な感じ。

というシーンをドキュメンタリーフィルムで見たのですが、

普通なら二番煎じと言われているドノバンのほうが緊張して、

ナーバスになっていていいはず。

ところが緊張しているのはディランのほうだったので、

この人は案外生々しい俗っぽさがある人なんだと思って、

そこから、それ以前より好きになったのでした。

ストイックな印象の裏の生々しさというギャップがいいですよね。

その逆でもいいけれどね。

そんなボブ・ディラン。イーディとつきあうくらいだから、

オシャレにも敏感な人であるはず。

細身のジャケットや細身のジーンズが特徴ですが、

それは今のファッションにも通じるものがあります。

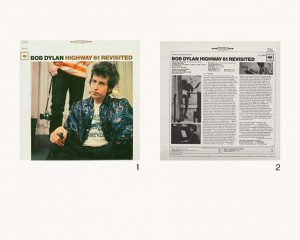

写真は

1,2

アルバム”Highway 61 Revisited_1965”の表と裏。

トライアンフのノベルティーTシャツに、ちょっとサイケデリック感のある柄物シャツ。

曲は、”Like a Rolling Stone “ほか。

時は東京オリンピックの次の年。

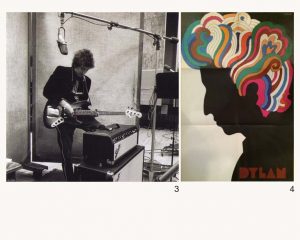

3

同アルバムCDの中に掲載されていた写真。

タイトなジャケットにタイトなパンツ。

4

ポスター。

アルバム、”Bob Dylan’s Greatest Hits_1967″のオマケについていた。

伝説のグラフィックデザイナー、ミルトン・グレイザー作

photo&information by H.H.