クリスマスから年末年始へと続いたイベントシーズンも

やっと落ち着いた頃ではないでしょうか?

ここしばらくの飲み過ぎ・食べ過ぎを後悔して、

ウエイトコントロールをはじめる方も多いのでは?

服をおしゃれに着こなすには、ボディラインが重要、という考え方があります。

事実、ショップなどで一枚の服に一目惚れしつつも、

自分の体型では無理かもと泣く泣くあきらめる、

そんな経験はほとんどの方にあるかと。

確かに、スリムだったり、小顔で手足が細長かったりすれば、

どんな服を着ても似合うし、

それなりに着こなすことができます。

モデルさんがパリコレで拍手喝采を受けたバルーンワンピースも

私が着たらどう見てもゆるキャラの着ぐるみにしか見えないとか。

でも、ショップのマヌカンの方は、ショーモデルより小さくても、

それなりに着こなしていたりします。

てことは、やっぱりボディラインと顔のサイズと雰囲気がモノを言うのか?

などなど、服とボディラインの関係は、

おしゃれを意識する上で、つねに目の前に立ちはだかる大きな壁です。

そんなとき、少し勇気を与えてくれるのが、

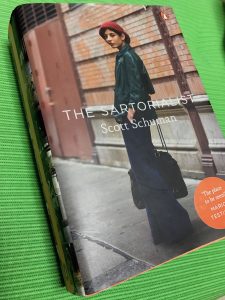

「The Sartorialist」という本です。

ご存じの方も多いと思いますが、

これは、同名の人気サイトが紙媒体になって出版されたもので、

オンライン同様、とても支持を集めているようです。

この写真のものは一冊目ですが、現在、3冊まで出版されています。

著者のスコット・シューマンは、独学で写真をはじめ、

ファッションに興味があったものの、いわゆるファッション写真ではなく、

ストリートで出会うおしゃれな人たちを撮ることに興味があったといいます。

彼が選ぶ人は、それこそ世界的なセレブやファッショニスタもいますが、

チマタの無名な人々がほとんどでした。

中にはいわゆるおデブさんや、

体型的に見て、まずモデルは無理という人も大勢います。

でも、それぞれにその人らしいおしゃれをしていて、

全員、迫力も説得力も魅力も抜群です。

スコットは彼らの写真を載せたストリートスナップのサイトを

2005年にスタート。

以来、世界中のファッション大好きさんたちの間で評判となり、

今では一日で10万ビュー以上あるといわれ、

彼は「世界で最もデザインに影響を与えた100人」に選ばれたり、

ベストブロガーに選ばれたりしています。

サイト名と著書名の「The Sartorialist」は、仕立人というような意味。

そう、服を仕立てる人です。

登場している人たちは、実際に自分で服を仕立てているわけではありませんが、

(中にはそんな人もいるかもですが)

自分に似合うものを探して組み合わせて着こなすことが、

自分を仕立てることになる、そんな意味合いではないかと思います。

サイトや写真集には、若い人からおじいさん・おばあさんまで、

経済力を感じさせる高級スタイルから、

およそ経費をかけていないエコノミースタイルまで、

さまざまな人たちが登場しますが、

共通しているのは、全員、着るものにこだわっているという風情。

一見してそれとわかる小粋なファッショニスタのみならず、

一見見逃しがちなヨレヨレ風のじーさんが、

よく見れば相当こだわってアイテム選びをしているのがわかります。

服を着ることの楽しさや装うことは、

今日何を食べるかということと同じ、すなわち人生だということを、

改めて思い知らされるサイトであり写真集です。

スタイリングを集めるというフィールドワークは、

民俗学的にもすこぶるおもしろい企画という気がします。

写し取られているのは室内空間や生活スタイルそのものではないにせよ、

人は服を着てそこに立っているだけで、

その人の生活環境をも背負っているんだなと感じさせます。

つまり、服は人生そのもの。

だからこそ、ストリートスナップはおもしろい。

ちょっと体重過多でもおちびちゃんでも痩せすぎでも顔が大きくても、

つまりアンチファッションな体型でも、

「これが私なのよ」という意識さえあれば、

おのずと選ぶものもその人らしさが出て、

その人にしかできないスタイリングが生み出されて、

説得力と魅力が出てくるものだと。

「The Sartorialist」には、ファッションのひとつの答えがあります。

サイトを見ているだけで、スタイリングへの意欲が湧いてきそうです。

この春のスタイリングの参考にどうぞ。

写真集は、 ”The Sartorialist” Scott Schuman Penguin books

サイトは、 http://www.thesartorialist.com/

です。ご覧あれ。

大方の予想を裏切って、まさかのトランプさん勝利から早半月。

大方の予想を裏切って、まさかのトランプさん勝利から早半月。