少し前から、エシカルファッションというワードが見聞きされるようになりました。

エシカルとは、倫理上の、とか、道徳的な、という意味ですが、

この場合は、倫理上のデザインの服とか、道徳的なデザインの服と言う意味でありません。

それだとリクルートスーツの代表のようですよね。

エシカルなファッションとは、環境に配慮して、

誰をも、ひいては動物や海洋生物などをも苦しめることなく、

作られているファッションといったようなものでしょうか。

最近、ウミガメが鼻にプラスチックストローを入れてしまって苦しんでいるのを、

取り外して助けるシーンを撮影した動画が公表され話題になりました。

ストローなどのプラスチック素材がどれだけ海洋汚染に影響しているか、

と言う問題が提起されています。

その結果、スターバックスのような世界的コーヒーチェーンが、

2020年までに全世界の店舗でプラスチックストローの使用をやめると宣言しました。

プラスチック以外の、ワラで作った本来のストローが復活するのかもしれませんが、

となると、これだけ多くの人たちが、

世界中のカフェやコーヒーチェーン店で飲み物を飲んでいて、

天然のワラだけで賄えるのか、ほかの代替え案である紙製ストローを足せば賄えるのか?

今度はその紙はどうなるのか? ワラの生産はどうなるのか?

など、また別の問題がいろいろ出てくるような気もします。

さらに、ストローのみならず、プラスチック容器も廃止の動きが出ています。

そこでふと思い出すのは日本のスーパーなどで売られているお弁当や惣菜の容器です。

ご飯を入れる場所、主菜や副菜を入れるところ、

多少汁のある物スペース、デザートのスペースなどが機能的に作られていて、

どれだけメーカー側が切磋琢磨してこの形にたどり着いたのか、

その努力が偲ばれる形の容器です。

これが環境に悪影響ということで使われなくなったら、

この努力はどこに行ってしまうのだろうと、ふと思います。

まぁこれだけのものを作れる人たちなのだからまた別のもので切磋琢磨して

素晴らしいアイデアや技術を見せてくれるのだと思いますが。

ものすごく進化した挙句に、「いや、これはダメなんだよ」と言われてポンとなくなる。

世の荒波を感じたりもします。

ショップで買い物したときに商品を入れてくれるプラスチックバッグも、今や悪役の一人。

例えばH&Mなどは、12月から紙袋に切り替えますと発表しました。

世界のファッションをリードするグローバルファッションブランドとしては、

環境を考えていると言うスタンスを示さなくてはならないのかも知れません。

先日買い物したときに「紙袋はいくらになるんですか」と聞いたら、

ショップの女性スタッフが

「20円です。でも紙袋よりはマイバッグをお持ちいただくことを推奨しております」

と、得意げに答えてくれました。

このお姉さんはコンビニやスーパーに行く時に、ちゃんとマイバッグ持参なんだろうかと

ふと思いました。

原宿ラフォーレで、ヴィヴィアン・ウェストウッド展「GET A LIFE!」

をやっていたので見てきました。

ここ数年の代表的なコレクションからのアイテムが並んでいますが、

この展示のテーマはヴィヴィアンが、

地球環境を考えようと言うことを打ち出したもの。

現在のままの量で温室効果ガスを排出し続けたら、

温暖化によって今後、地球の気温は4℃から5℃上がると言う予想があります。

実際、この100年で地球の気温は5℃上がったという説もあります。

仮に、今から5℃上がった地球では、人類が住めない地域がたくさん出てきて、

今世紀の終わりには10億人程度を残して(現在の地球の総人口は75.3億人)、

ほとんどの人類が絶滅してしまうと言う高温なのだそうです。

今年は特に、世界中が酷暑といえる状態でした。

イタリアでは車が溶け、クエートでは54℃を記録、というニュースもありました。

確かに今、日本各地でも40℃前後になる猛暑が当たり前になってきています。

それが45℃になったら? 街中が熱中症患者で溢れかえりそうです。

そういったことからヴィヴィアンは地球環境を考えるようになったのだとか。

同時に、アフリカの貧しい女性たちに仕事を供給することで自立を促す活動をしている

「エシカル・ファッション・イニシアチブ」という機関と協同で、

ナイロビ最大のスラムであるキベラの人々に、バッグなどの製品づくりを依頼しています。

一時的なチャリティや支援ではなく、仕事を発注することで

持続可能な生活改善に導くことができる、

というのが、その機関やヴィヴィアンの考え方です。

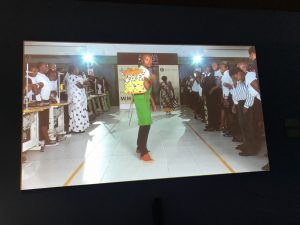

バラックのような工場で現地の人々がヴィヴィアンのバッグを

ミシンがけや手縫いで仕上げている光景が、会場で上映されていました。

工場の一角にランウェイを作り、製作した人たち自ら、バッグを持って踊りながら歩き

みんなが歓声を上げたりして楽しんでいます。

それを楽しそうに眺めるヴィヴィアン。

確かにそれが仕事になって現地の人たちの自立を促すことができれば、

自分でお金を稼いで、住環境への意識も芽生えていきます。

それでこそ環境破壊を推進する業者や企業、組織などに流されない人生を手に入れられる、

たしかにそれがヴィヴィアンのいう「GET A LIFE!」

(人生をつかめ!的な意味でしょうか?)を、実現できる道のひとつかもしれません。

ヴィヴィアンは本展において、地球の70億の人々を、

たった数人のトップの人たちが牛耳っている、彼らが私たちを苦しめている、

世の中を変えるには、みなが声を上げることが大切、というメッセージを発信しています。

もともとパンクの出身で、体制やマジョリティにアンチなスタンスと言うのは、

昔から変わっていない彼女ですが、最近はとにかく環境問題を考え、

実行に移すアクティビストとしても活動しています。

確かにそれは共感できますし、最近の「異常気象がもはや異常でない」状態に

不安を感じてもいます。

でもその前に日本は地震国なので、そっちのほうがより不安ではあります。

今世紀末の殺人的気温上昇より、明日の大地震というのがニッポンの問題かも、

と思ってしまった私は自分勝手な人間でしょうか。

ともあれアフリカの人たちが作ったバッグを、では彼ら自身で買えるかと言うと、

ヴィヴィアンの製品は布製のものでも、多分、

彼らの一か月のお給料分くらいはしそうなので、難しそうです。

ヴィヴィアンのバッグが買えるのは、皮肉なことに彼女が敵対視する、

ひと握りの人々に寄り添って生きる分野の人達。

ヴィヴィアンは「これからの戦いは貧困層と富裕層の間でするものではなく、

環境保護賛成派と反対派の間で起こるもの」といいますし、

また彼女は大量消費も敵としています。

それは高級ブランドの存在価値や存在理由と矛盾するものではないのか?

会場を見て回りながら、そんなことを感じ、考えることの多いひとときでした。

と同時に、ひと昔前なら一流のブランドであれば、どれだけ優秀な職人が、

腕によりをかけてスーパーな技術で作っているかというのが、

上質な製品のセールスポイントのひとつであったはずです。

ところが、ヴィヴィアンのケースを見れば、

アフリカの貧しい人々が技術を覚えて作った製品がセールスポイントになる、

ものづくり環境の支援をしていることが、価値を持つ世の中になったといえます。

あるいは、プロポーション抜群のモデルたちのみならず、

身体的にハンディを抱えたモデルたちがランウェイを歩くコレクションもあります。

最新アイテムを着こなしてポーズをとるモデルが、100kg超え?というような

ダイナマイトボディの人を混ぜているオンラインショップもあります。

近頃はオーバー60歳のシニアのファッションが注目されていたり。

どこに共感するかは別として、デザインやネームバリュー、品質のみでなく、

その制作スタンスも判断基準となる昨今のファッション業界。

ファッションそのものが多様化する時代、つまり、なんでもありな時代。

それはむしろ、これまでにも増して、服がその人の生き方を表す、

リアルな衣=ラベルと化してきているようです。

*写真は3点とも、Vivienne Westwood”GET A LIFE!”展で撮影。