まだまだ寒い日が続いています。

日本は歴史的な豪雪、ヨーロッパも歴史的な寒波ということで、

われらが地球は凍えております。

そんな冬ですが、ファッションの前線はもう春夏。

先日、ドイツの健康靴として有名な、

ビルケンシュトック ジャパンのカタログが送られてきました。

このカタログで、毎回シーズンコピーを書かせていただいています。

ビルケンシュトックでは年2回のコレクションごとにテーマを設け、

そのイメージでカタログがデザインされ、イメージ画像が撮影されます。

今回のテーマは『ファミリー・ツリー』。

震災以降、ほとんどの人達が感じている、人と人との結びつきの大切さ、

それを一本の木のもとに集う人達というイメージで表したものです。

ファミリーツリーというのは本来、家系図を意味する言葉ですが、

このテーマでは家族のみでなく、友人や同じ目的を持つ同志、

仕事仲間、趣味の仲間など、何かが共通することで、

1つの大木に集まった人たち、というニュアンスです。

私がお手伝いしているのは、毎回提案されるこのテーマをストーリーに広げること。

今回は、ひとつの大きなファミリーツリーで暮らす家族や集団から、

やがて種子が風に飛んで行って、

別の場所で新しいファミリーツリーを形成するような、

大空や未来へ伸びて行くイメージのコピーを作りました。

ビルケンシュトックはドイツ生まれの靴メーカーで、

元々、足の健康を考えたサンダルで知られていました。

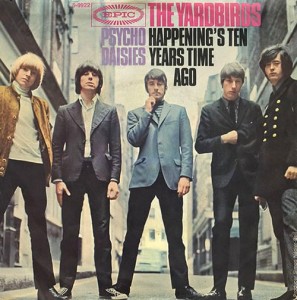

60年代後期に自然回帰を唱えたヒッピーが履いていたこともあり、

アメリカではかなり以前からファッションアイテムでした。

日本でも90年代に入ってから人気が出てきました。

サンダルだけでなく、もちろん普通の靴も多く、

スタイルごとにロンドンやボストン、パリなど、

都市の名前がついていることでも知られています。

特徴はフットベッドと言われる底敷き。直訳すれば足の寝床。

これがゴムの木から作られるラテックス混合のコルク、2枚の麻、スエードの4層でできていて、

自然かつほどよい硬さがヒトの足裏を快適に支えてくれるのだそうです。

このフットベッドを見ると凹凸があり、かなり立体的。

踵、親指、ほかの指の部分は凹んでいて、土踏まずの部分は盛り上がっている、という感じです。

ビルケンシュトックの考え方は、ヒトの足は本来、土の上を歩くようにできているので、

現代のようにコンクリートやアスファルト、石畳の上を歩くには、

それなりのフットベッドで足裏を支えてあげないといけないのだそうです。

さて、そのビルケンシュトック、ナチュラル系のファッションを好む人達はもちろん、

ちょっと個性的なモード系の人にも人気があります。

履きやすいのと、青や赤、バイオレットなどの色もあるので、

コーディネートのスパイスにしやすいのかも知れません。

とはいえ靴の中で足の指がゆったりくつろげるよう、

甲がダンビロのスタイルなので、

タイトなスーツにとんがり系の靴を合わせたい、

という場合には合わないかも知れませんが、

スタンダードな形のスーツにホワイトのシャツ、

というような英国風スタイリングにはおすすめです。

ペイズリー柄などの紺色のシルクスカーフとか、あえてちょっとドレッシーな小物と

コーディネートすることで、モダンイングリッシュテイストになります。

お休みの日なら、ロンドンストライプのボタンダウンシャツにジーンズにダンビロ靴、

というようなスタイリングで楽しんでもいいかも。

これから暖かくなれば、短めのパンツやショートパンツに合わせて。

ちなみにビルケンシュトックつながりで、

サンダル界のロールス・ロイスと言われるサンダルのお話。

ニューヨーク在住のドイツ人女性、ユッタ・ニューマンが、

職人さんと一足づつ手作りしている革のサンダルで、

履き心地が抜群なのだそうです。

すべて革でできているのですが、

底だけ特注のビルケンシュトックのゴムソールが貼られています。

その履き心地=乗り心地の快適さと、一足5万円前後というプライス設定が、

サンダル界のロールス・ロイスと言われるゆえん。

ちなみにデザインは、ちょっとレトロなたとえですが、

「え、何これ、ベンハーサンダル?」という感じの、

素朴でワイルドでいかにも手作りな感じ。

最初見た時はロールスというより手作りイカダを連想してしまいました。

でも、ハンドクラフト的なものこそ贅沢というのが現代の真実です。

というわけで、サンダルが履けるほど、早く春に、

暖かくならないかと願う今日この頃です。